William Shakespeare - Re Lear 1 - Il Teatro nel Seicento

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

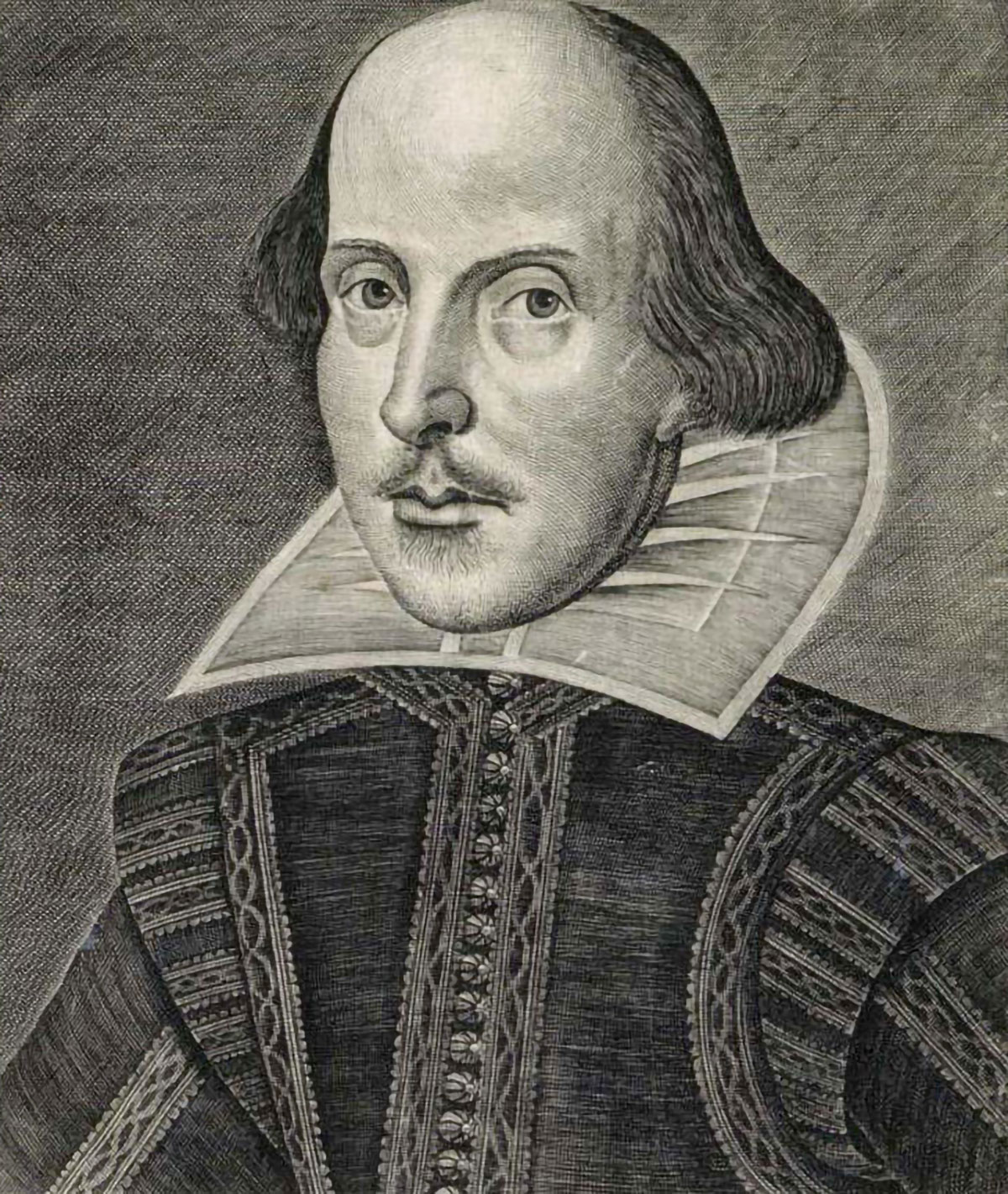

RE LEAR di William Shakespeare

ed. Rizzoli traduz. Ugo Dettore,1951

Presentazione critica a cura di Donata Conci

Il Re Lear di William Shakespeare è una delle più grandi tragedie scritte dall’Autore.

Prima di affrontare il testo vogliamo richiamare brevemente qualche nozione riguardante il contesto storico-culturale al quale riferirci e i rapporti che intrattiene lo scrittore con il mondo che lo circonda e i sovrani in particolare. (1)

Il Teatro. Shakespeare appartiene ad un’epoca dinamica, che dalla fine del ‘500 si prolungherà lungo il secolo successivo, vivace in campo economico e sociale e al tempo stesso attraversata da forti inquietudini, dal senso della vanità delle cose, dalla sfiducia nel presente, dall’interrogarsi sulle capacità della ragione, critica nei confronti dei valori su cui si era fondata nei secoli precedenti la visione unitaria e religiosa della realtà e segnata da un succedersi di divisioni all’interno della chiesa cattolica e da lotte e contrasti in campo politico.

Ma il ‘600 è anche l’epoca alla quale la critica concorda nell’attribuire una generale propensione per la forma teatrale, per il suo amore alla spettacolarità, il gusto scenografico nelle manifestazioni civili con apparati e pompe legate alle corti e ai costumi di vita delle classi nobiliari, le creazioni architettoniche, artistiche, musicali di stile barocco.

Sia pur con sviluppi diversi, il teatro si afferma contemporaneamente in Italia (con le tragedie, le commedie, i drammi pastorali, la commedia dell’arte, Tasso e della Valle), in Spagna (con i drammi di Calderòn de la Barca), in Francia (con le commedie di Molière), e in Inghilterra con il grande teatro elisabettiano.

E nel teatro inglese in particolare, tra la fine del ‘500 e i primi decenni del ‘600 si possono individuare quegli elementi, modi e contenuti innovativi che hanno costituito nei secoli successivi fino ai giorni nostri i fondamenti del teatro europeo e che trovano la loro sintesi nell’opera di William Shakespeare, universalmente riconosciuto come il padre della letteratura inglese e, accanto ai tragediografi greci, il più grande drammaturgo della storia.

Con lui la rappresentazione teatrale conosce una destinazione più ampia di quella tradizionalmente nota: esce dalle corti signorili per rivolgersi ad un pubblico vasto e composito, senza distinzioni di classi sociali, unito però da due sentimenti comuni: l’amor di patria e il rispetto per la Corona.

In un tempo in cui non esistevano molti mezzi di comunicazione, il teatro che accompagna il testo e la rappresentazione con scene, attori e musiche, svolgeva una funzione fondamentale per la cultura di massa e per la coscienza civile e morale di chi vi assisteva.

E quando sul tetto del Globe Theatre (il teatro costruito nel 1559 a Londra dopo la demolizione di un precedente antico teatro) sventolava una bandiera, i Londinesi sapevano che stava aver inizio una rappresentazione teatrale e accorrevano, senza chiedersi anticipatamente ciò che sarebbero andati a vedere, certi che lo spettacolo non li avrebbe delusi e li avrebbe coinvolti, perché dietro a ogni personaggio, vicenda rappresentata, dialogo e monologo si celava un Autore che ben conoscevano e dal quale erano conosciuti e interpretati nei gusti e nelle aspettative.

All’interno del teatro un particolare rapporto avvicinava anche fisicamente il pubblico e gli attori, che si trovavano a poca distanza gli uni dagli altri, ugualmente illuminati dalla luce del pomeriggio e quasi in dialogo fra loro. Così ravvicinati e partecipi, sulla storia rappresentata lo spettatore era sfidato dal tragediografo e chiamato in prima persona a esprimere un giudizio sugli avvenimenti rappresentati , ora di approvazione, ora di decisa condanna come nel caso di Macbeth, il tiranno, e a maturare giudizi e riflessioni.

NOTE

1. I sovrani inglesi. In Inghilterra Enrico VIII (figli: Edoardo VI 1547-1553; Maria Tudor 1553-1558; Elisabetta 1558-1603) nel 1534 aveva imposto ai sudditi del Regno di Inghilterra la conversione alla fede protestante e il riconoscimento del Sovrano come unica autorità religiosa oltre che politica. Edoardo VI (aveva sposato a 10 anni Maria Stuart regina di Scozia 1542-1567), continuando l’opera di suo padre aveva decretato la rimozione delle immagini di figure di santi e martiri cattolici.

La restaurazione della fede era avvenuta con Maria Tudor, sorellastra di Elisabetta, ma poco dopo la nuova sovrana Elisabetta I (1558) aveva riaffermato l’obbedienza alla Chiesa Anglicana con l’Atto di Uniformità, in un clima di complotti e trame che avvelenavano la politica di corte. Il successore al trono Giacomo I Stuart d'Inghilterra già re di Scozia, (1603-1624) sosteneva una Chiesa di stato Anglicana e la sua politica era ai tempi di Shakespeare instabile per rivolte e crisi e per i continui scontri con il Parlamento.

Infatti pochi anni dopo sarebbe scoppiata la rivoluzione nel 1649.