05 - “Lo sguardo Cristiano”. Rorate caeli desuper. Canto gregoriano

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

Don Julian Carron: ‹‹Lo sguardo di Cristo è quello con cui la Chiesa in questo tempo d’Avvento guarda ogni suo figlio, con una tenerezza senza limite, con un abbraccio senza confine, perché ciascuno di noi possa sentire su di sé tutta la commozione con cui il Mistero guarda la nostra vita, dove niente è escluso da questo sguardo, anche quelle cose che noi non siamo quasi in grado di guardare. È quello che fa la Chiesa con il canto Rorate, invocando il Signore. Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis: non arrabbiarti, non adirarti con noi, non soffermarti sulla nostra iniquità; ecce, civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est. Non c’è alcuna paura di usare le parole che descrivono la situazione: una città deserta, desolata, una città che era fatta per santificare la Sua gloria, per lodare Dio, come avevano fatto i padri. Ma questa città è deserta. Perché? Peccavimus, niente è escluso da questo sguardo; facti sumus tamquam immundus nos, siamo diventati sporchi. Perché? Perché abbiamo ceduto, cecidimus quasi folium universi, ci siamo lasciati trascinare come foglie dell’autunno, et iniquitates nostrae, quasi ventus, abstulerunt nos, i nostri peccati ci hanno portato di qua e di là come il vento; hai nascosto la Tua faccia e ci hai abbandonati alle nostre iniquità. Che cosa possiamo avere fatto che non entri in questa descrizione? Che cosa possiamo opporre a questo abbraccio, a questo realismo sulla vita di ciascuno? Che cosa dobbiamo mantenere nell’armadio chiuso, dove non può penetrare uno sguardo così? Da che cosa dobbiamo difenderci? La Chiesa non ha paura di niente, né del deserto, né del male, né del nostro cedere, né del nostro essere trascinati come il vento, e ce lo pone tutto davanti. Vide, Domine, afflictionem populi tui, guarda la nostra afflizione, il peso che portiamo con tutto questo, et mitte quem missurus est: emitte Agnum dominatorem terrae, manda Colui che stai per mandare, l’Agnello, che è il Signore: mandalo a consolarmi! Consolamini, consolamini popule meus: cito veniet salus tua, arriverà, sta per arrivare presto questa tua salvezza; quare moerore consumeris, perché ti consumi nell’amarezza del tuo male, di tutto quello che non è a posto? Consumarsi. Di che cosa hai paura? Salvabo te, ti salverò, noli timere, non avere paura. Perché ego, enim, sum Dominus Deus tuus, io sono il Signore tuo Dio, Sanctus Israel, Redemptor tuus, il tuo Redentore.

Amici, questo è lo sguardo con cui Dio attraverso il Suo corpo che è la Chiesa, attraverso uno sguardo umano oggi guarda ciascuno di noi. Perciò non c’è niente, ma proprio niente, che sia escluso da questo abbraccio; niente che sia lasciato fuori, non c’è male che ci pesi, non c’è situazione che ci bruci che non sia abbracciata. Nessun male, nessuna difficoltà, nessuna circostanza, nessun peccato; se è così, chi può sentirsi escluso da questo abbraccio pieno di tenerezza, da questo sguardo pieno di affezione? Come mi piacerebbe abbracciarvi uno a uno per potervi comunicare questa commozione con cui il Mistero ci guarda, ci abbraccia, per portarci questa commozione, perché questo è il Mistero che noi abbiamo conosciuto, ed è così diverso, amici, così diverso che è soltanto il divino, perché a nessuno viene in testa una cosa così, è impossibile generarlo da un uomo!›› [«Un uomo colto, un europeo dei nostri giorni può credere, credere proprio, alla divinità del Figlio di Dio, Gesù Cristo?», Esercizi degli Universitari di Comunione e Liberazione, Rimini, Dicembre 2009].

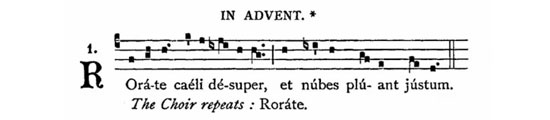

Rorate Caeli desuper è un canto “gregoriano”. Mi permetto poche parole per rendere più chiaro il tema in questione. Il canto gregoriano è il risultato della fusione, avvenuta nel IX sec., del canto romano con quello gallicano, come conseguenza dell’unificazione della liturgia voluta da Papi e sovrani carolingi in tutti i territori del Sacro Romano Impero. Quindi, alla base del processo che ha come conseguenza la nascita del “gregoriano”, c’è l’unità. L’unità di tutta la Chiesa; non solo quella della comunità, ma anche l’unità con ciò che si canta. Difatti, andando alle radici, cosa è il canto gregoriano? Preghiera! Oggi viene considerato parte fondamentale della musica sacra e, storicamente, lo è. Basti pensare che la quasi totalità della musica sacra dei compositori rinascimentali si basa su temi o frammenti gregoriani. Ma la sua essenza più intima e profonda è la preghiera. “Quando la preghiera diventa canto, come normalmente deve tendere a diventare, raggiunge una tensione estetica cui nessuna esperienza può competere” (Don Giussani). È una preghiera nata e sviluppata da un atteggiamento sbigottito d’adorazione di fronte alla Parola di Dio e, particolarmente, dalla “pienezza” del fatto Cristiano. Pensate che unità umana, che coscienza umana, che “contemporaneità” di Cristo avevano gli uomini medievali per creare una bellezza così. La denominazione di “gregoriano” deriva da Papa Gregorio Magno (VI sec.) anche se il suo uso divenne abituale a partire dal IX sec. Non si sa bene quale sia stato il ruolo musicale di Gregorio Magno. Di sicuro, la sua presenza, è stata fondamentale per l’unità Cristiana a partire proprio da liturgia e rito. Una leggenda medievale narra che questo canto gli sarebbe stato suggerito direttamente da Dio attraverso lo Spirito Santo sotto forma di una colomba. Da qui deriva la concezione medievale dell’origine divina e della perfezione artistica di tale canto. Ne sono prove le innumerevoli miniature di codici medievali raffiguranti Papa Gregorio Magno con una colomba che gli si volge all’orecchio come per ispirarlo. Il vasto repertorio gregoriano, generalmente anonimo, è stato per secoli e secoli concepito ed elaborato al servizio e in funzione dei testi liturgici. Un autorevole studioso, ha affermato che il canto gregoriano non è “un canto per la liturgia” ma è “la liturgia stessa”. La parola di Dio all’uomo, ma anche la preghiera dell’uomo a Dio: “La musica gregoriana è un carisma, è una modalità di temperamento, di carattere, nel rendere profondamente estetica la propria parola detta a Dio” (Don Giussani).

RORATE CAELI DESUPER

Come rugiada scenda dal cielo,

dall’alto venga chi renda giustizia.

Non adirarti Signore, non soffermarti sulla nostra inettitudine.

Ecco io sono come una città desolata, vuota è questa mia vita;

come abbandonato io mi sento,

questa creatura fatta per un destino di gioia perfetta e di amore,

sì che ogni genio ne ha tratto motivo di lode a Te.

Abbiamo ceduto al male, ci siamo complicati,

siamo crollati come foglie d’autunno.

Le nostre visioni ci hanno trascinato via come vento vorticoso,

ci hai inariditi abbandonandoci alle nostra miserie.

Guarda, o Signore, l’angoscia del tuo popolo,

manda Colui che ci fai così aspettare.

Mandaci quell’Essere dolce e forte come dominatore,

dalla bruma dell’orizzonte fallo comparire agli occhi ansiosi

di questo mio e tuo essere, perché ci liberi Lui dalla prigionia

(Dio): confortati, confortati, o mio popolo,

improvvisa verrà la tua salvezza.

Perché ti struggi d’amarezza per il dolore che ti penetra?

Ti porterò io a salvezza, non temere;

sono infatti il tuo Signore, il tuo Creatore, l’Ideale tuo, il tuo Redentore.

Mandando la bozza di questa “Introduzione all’ascolto” ad alcuni amici, uno di questi, Massimo, mi ha così risposto:

“Grazie!

È proprio bello quello che dice Carron sullo sguardo di Cristo sulla nostra vita che non si scandalizza del nostro male, l’unico che può liberarci dall'angoscia del nostro male. È molto bello anche quello che dici sull’unità del gregoriano. Solo una nota: non tralasciare mai il testo originario! Riportalo sempre. Io ho preso in mano il libretto per seguire il testo in lingua (latino medievale comprensibilissimo). Ci sono un paio di cose a mio avviso importanti che sfuggono a quella traduzione. La prima è tutto il paragone con Gerusalemme: ecco che la città del Santo (cioè abitata da Dio) è diventata deserta, Sion è diventata deserta (desèrere = abbandonare; contrario del verbo sèrere = connettere, annodare; qual è l'origine del peccato? La perdita del legame, del nodo con Dio); Gerusalemme è desolata (rimasta sola), la città della tua santificazione e della tua gloria, dove i nostri Padri ti hanno lodato (la tristezza dell’uomo moderno è la tristezza dell'uomo solo. Anche a noi, figli del nostro tempo, quando viene la tristezza viene una profonda solitudine, come di vuoto, di assenza di qualcosa a cui non sappiamo dare il nome e che a volte viene identificato dal mondo come malessere, stress, depressione. In questo canto, invece, è chiaro cosa, o meglio Chi manca: Colui che ha abitato questa città, Colui che l’ha tirata su e che nel tempo è stato riconosciuto e ringraziato. Siamo mai consapevoli che il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo? Insomma, quando vedi una città vuota, ti chiedi chi ci ha abitato e che fine abbia fatto. La città l’avrà costruita qualcuno per abitarci, no? Ci hai nascosto il tuo volto (perché non è tradotto? Il peccato non è un’imperfezione di fabbrica dell’uomo, ma il non aver presente il Suo volto) ci hai abbandonato in mano alle nostre iniquità (allisisti, verbo allido, non è proprio abbandonare, ma piuttosto essere percossi, gettati contro qualcosa, o rovinare contro gli scogli). (Iniquo = non equo, non giusto; ci hai lasciato andare a sbattere contro le ingiustizie che abbiamo provocato innanzitutto a noi stessi).

Massimo