Quaresima: presenza di un amore che ripara

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

Il termine riparazione, piuttosto assente nel vocabolario dell'uomo moderno, rivela un concetto strettamente collegato al periodo di quaresima, specialmente alle sue ultime settimane, nel corso della quali l'icona del crocifisso rimane sfondo ideale e costante di ogni liturgia. A partire dalla quinta settimana di quaresima infatti, i fedeli che recitano la liturgia delle ore per intero, sono invitati a meditare sulla lettera agli Ebrei in cui il tema della espiazione di Cristo, e dunque della riparazione, è centrale.

Per cercare di riscoprire questo aspetto della vita e della preghiera cristiana vogliamo guardare, oltre che all'esperienza di Madre Maria Maddalena dell'Incarnazione, anche a un opera di Salvador Dalì, una crocifissione del 1954 dal titolo Corpus Hypercubus.

È lecito però domandarsi: che cosa può mai avere in comune Dalì con Madre Maria Maddalena? Sul piano umano certamente poco o nulla, tuttavia l'esperienza spirituale di Madre Maddalena si colloca all'inizio di quel processo di secolarizzazione della società che ha prodotto le correnti filosofiche e le espressioni artistiche cui Dalì si ispirò. L'angoscia e la paura per il percorso incerto imboccato dall'umanità con l'esplosione della scienza, della tecnica e, poi, dell'informatica, ha caratterizzato tanto il secolo che Madre Maddalena ha visto nascere - il 1800 - che il secolo ventesimo vissuto dall'artista ispano.

Una premessa su Salvador Dalì

Salvador Dalì è nato a Figueras presso Barcellona l'11 maggio del 1904. La sua formazione si svolse in modo del tutto libero: unì allo studio dei filosofi l'interesse per il cubismo, per il futurismo e per l'arte metafisica. Nel 1929 a Parigi incontra Picasso e Mirò ed aderisce al movimento surrealista, espressione artistica nata verso la fine della prima guerra mondiale quando la coscienza di molti artisti terrorizzata dalla bestialità di un massacro assurdo, crea un nuovo linguaggio per condannare e, in certo qual senso, riparare le brutture della guerra. A causa della guerra civile di Spagna, (scoppiata nel 1936) Dalì, nel '37 si reca in Italia e rimane affascinato dall'arte classica e rinascimentale, ciò orienterà la sua pittura verso un ritorno al classicismo. Questa sua conversione gli costerà l'inimicizia e la rottura con gli amici surrealisti che giudicheranno la sua tecnica "ultraretrograda ed accademica"

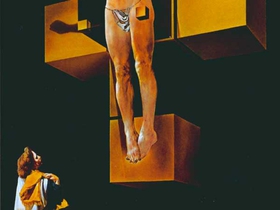

Nel '39, all'inizio della seconda guerra mondiale, Dalì si trasferisce negli Stati Uniti, dove soggiornerà a lungo, influenzando notevolmente la moda e la pubblicità. Ritornerà in Spagna nel 1949 e qui arricchirà ulteriormente la sua espressione artistica di realismo pittorico ed elementi della tradizione barocca. Già dal 1948 Dalì comincia a studiare la teoria della divina proporzione di Luca Pacioli e ad applicarla alla sua pittura, in seguito scopre nella "Nuova Geometria" di Raimondo Lullo il quadrato perfetto dell'estetica - teoria che aveva influenzato Juan de Herrera, architetto dell'Escorial -, suggerendogli i discorsi sulla forma cubica. Il dipinto che abbiamo scelto per accompagnare la nostra meditazione si ispira a queste opere è una Crocifissione, presente al Metropolitan Museum of Art di New York, in cui Cristo appare come corpo sopra i cubi (Corpus Hypercubus) nel contesto di un paesaggio surreale denso di significati simbolici. (Figura 1)

Scegliere un'opera di Dalì quale sfondo a un itinerario di preghiera potrebbe sorprendere. Dalì infatti, presenta una personalità complessa e densa di contraddizioni; geniale e megalomane, ebbe una produzione a volte dissacrante, volutamente scandalosa, eppure non priva di una ricerca sincera del vero e del bello. La sua musa ispiratrice fu la moglie Gala, alla quale rimase sempre fedele e la cui bellezza fu il veicolo che - a suo modo - lo condusse al cielo. A proposito del Cielo e della fede Dalì affermò: "Il Cielo, ecco quello che la mia anima ebbra d'assoluto ha cercato durante tutta una vita che a certuni è potuta sembrare confusa e, per dirla tutta profumata dello zolfo del demonio. …Il Cielo non si trova né in alto, né in basso, né a destra, né a sinistra, il Cielo è esattamente al centro del petto dell'uomo che possiede la fede. P.S. In questo momento non possiedo la fede e temo di morire senza Cielo."

Dopo l'esplosione della bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki (1945) maturò in Dalì un certo misticismo che egli definiva "misticismo dell'atomo". Iniziò allora a produrre soggetti religiosi, alcuni dei quali rappresentano dei veri capolavori, manifestando un rinnovato interesse per la cultura religiosa occidentale e le fonti mistiche della sua tradizione ispana, interesse che durò tutta la vita. Dalì morì in Spagna il 23 gennaio 1989.

Preghiera di riparazione e Sacro Cuore - note storiche

L'articolo 26 delle Costituzioni delle Adoratrici Perpetue così recita: Nell'Eucaristia Cristo è anche il grande riparatore. Le Adoratrici entrino dunque in quel Cuore divino per offrire i suoi stessi sentimenti e il suo Sangue purissimo e così rendere con Lui al Divin Padre un culto infinito e una riparazione sovrabbondante per le offese e i torti che riceve dal mondo… (Cost. Art 26 §3)

Da questo testo possiamo rilevare come il concetto di riparazione si coniughi facilmente alla devozione del Sacro Cuore di Gesù, devozione che al tempo di Madre Maddalena fu oggetto di polemiche e contrasti.

La devozione al Sacro Cuore ha radici profonde, già S. Bernardo additava il cuore aperto di Cristo come rifugio sicuro per i credenti; nel tredicesimo secolo, S. Matilde (+1298) e S. Gertrude (+1302) arricchirono la devozione all'umanità di Gesù, e specialmente al suo Cuore, con esercizi e pratiche nuove, ma sarà nel 1600 con S. Giovanni Eudes (1601-1680) e soprattutto con le rivelazioni del Signore a S. M. Margherita Alacoque (1648-1690), che si diffonderà il culto al Cuore di Gesù. Nel corso del 1700, tuttavia la devozione cordicolare provocherà una vigorosa reazione da parte di quell'insieme dottrinale che va sotto il nome di Giansenismo. Nella nostra penisola la tendenza giansenista, si manifesterà come vera e propria istanza riformatrice ecclesiale, tesa a debellare sentimentalismi e devozioni nella pietà popolare, per seminare invece un rinnovato interesse per la Sacra scrittura e le tradizioni dei Padri. Una riforma che troverà il suo epilogo nel Sinodo di Pistoia del 1786.

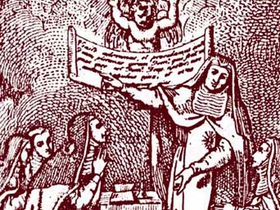

Scipione de' Ricci vescovo di Pistoia e di Prato, preoccupato - come molti presuli - che il popolo sapesse distinguere tra il "cuor carneo" e "cuor simbolico", scrisse una "Pastorale" contro la devozione al S. Cuore; nella sua residenza estiva, villa Igno, fece affrescare, in un ovale, una devota sorridente che buttava nel fuoco un S. Cuore, effigiato in una carta come oggetto superstizioso, mentre reggeva nella destra la croce e un calice con l'Eucaristia - simboli di soda devozione e vera pietà. (Figura 2)

Nel Granducato di Toscana, Pietro Leopoldo soppresse cappelle private e venerazioni di immagini, non solo del S. Cuore di Gesù, ma anche della Vergine e dei Santi, provocando una forte reazione nel popolo. [Cfr. Nuove forme di Religiosità popolare di P. Zovatto in AA.VV. Storia dell'Italia religiosa, II, Età moderna. Ed. Laterza 1994] Sono queste le prime avvisaglie di quella corrente anticlericale che troverà un valido supporto in molte filosofie moderne. Un tale clima non riuscì a sopprimere, ma certo contenne molto, il culto popolare al Cuor di Gesù.

Negli scritti di Madre Maddalena si parla pochissimo del Sacro Cuore e non compare mai la parola riparazione. (Figura 3)

Un cambiamento si verificherà successivamente, nell'ottocento, con lo sviluppo dell'Ordine, vediamo infatti che, mentre nell'immagini successive alla morte della Fondatrice sul manto bianco della sua divisa compare l'effigie del Sacro Cuore in rosso, in una incisione del primissimo testo (vivente Madre Maddalena), il Direttorio del 1814, il medesimo manto appare sprovvisto S. Cuore. [Anche la Teste Sr. M. Giacinta del Paradiso nella sua deposizione, parlando dell'abito delle Adoratrici e del relativo manto non menziona la presenza del S. Cuore sul manto bianco. Positio pag 160, § 344-345]

Tutto questo non significa tuttavia che nella preghiera e nella spiritualità della Madre fosse assente la dimensione della Riparazione; essa, anzi, emerge qua e là con originalità e precisione teologica come si rileva da questo passaggio della sua Esortazione:

Oh di quanto bene rimarreste voi prive, se per un momento fedelmente non corrispondeste a questa Divina Volontà (l'adorazione a Gesù presente nell'Eucaristia N.d.R.)… se il fine vostro non fosse quello di dare a questo Amatissimo delle anime nostre tutto quel contento e tutta quella gloria che gli tolgono i peccatori. Eh! Non vi ricordate che il suo divin Cuore resta trafitto dai peccati del mondo e dai vostri, se li commettete, se non li odiate, e se non siete innamorate di Lui? (Es. § III)

Cristo unico riparatore

Il Cristo di Dalì si staglia immacolato e perfetto contro un cielo scuro e una improbabile croce cubiforme. Quel corpo perfetto e senza tracce di sangue colpisce e affascina, tanto da non poter distogliere da esso lo sguardo. Da ciò che del volto di Cristo s'intravede si nota chiaramente anche l'assenza della barba. Quello di Dalì è un Cristo imberbe, bellissimo e glorioso, eppure sacrificato come testimonia - senza equivoci - lo spasmo delle mani e la posizione del capo.

È Cristo l'unico vero riparatore e noi, che pure non abbiamo contemplato il suo corpo sfigurato dal sangue e dalle lividure, sappiamo come grazie a quelle sofferenze e a quella morte egli ci abbia riscattati dal peccato e dagl'inferi restituendoci al primitivo splendore. Madre Maria Maddalena, nella sua prima regola, pone sulle labbra di Gesù queste parole:

Sì, - dice a voi Gesù Cristo - o mie Spose e dilette figlie delle mie piaghe, venite a me, davanti a questo augusto mio trono ove mi sono assiso per prestare amorosa Udienza alle vostre suppliche e per porgere pronto soccorso alle vostre ed altrui indigenze. Voi già sapete che dall'altare del Calvario mi trovo in questo altare Eucaristico, vittima sanguinolenta ivi fui a vostro riscatto, qui sono Ostia incruenta per vostro amore. Venite… Date questo compiacimento al divino mio cuore: onorate così il mio Sacramento e vi prometto che sarò sempre ogni vostro sollievo in vita, ogni vostro conforto in morte ed ogni vostra beatitudine in Cielo. (Dir 1814 pgg. 5-6)

Nell'Eucaristia Cristo è vittima incruenta per nostro amore ed ivi assiso come su un trono, soccorre e conforta l'uomo. L'Evangelista Giovanni presenta nella sua passione l'evento della Croce come già l'evento della Risurrezione, teologicamente i due momenti sono inseparabili, sono due aspetti indivisibili dell'unico mistero: il Crocifisso è il Risorto, l'uomo reietto e sacrificato è il Figlio di Dio glorioso. Nell'Eucaristia, come nel Cristo Giovanneo, come nel Cristo di Dalì si contempla, condensata in un solo istante, tutta intera, la salvezza operata da Cristo: per le sue piaghe siamo stati guariti, da quel fiume di grazia (il suo sangue) è scaturita la salvezza.

Di fronte a tale rivelazione dare compiacimento al Cuore divino, così pieno d'amore verso di noi, è la risposta naturale dell'uomo.

Ciò che ripara è l'amore

Il Cristo di Dalì appare dunque come l'uomo perfetto, il Nuovo Adamo sospeso tra cielo e terra, non in forza dei chiodi [totalmente assenti], ma in forza dell'Amore. La tensione del corpo di Gesù esprime tutta la sua generosa e libera offerta per amore dell'umanità - rappresentata dalla figura femminile -, per riparare la sua storia di peccato - simboleggiata dalla pavimentazione a scacchi - e per restaurare l'intera creazione - presente, cielo terra e mare, sullo sfondo del dipinto.

Le Adoratrici entrino nel cuore divino per offrire i suoi stessi sentimenti. Questa è la via indicata dalle nostre costituzioni per imitare il Cristo, unico Riparatore. Già S. Paolo del resto, affermava: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù.

I sentimenti che furono in Cristo Gesù possono essere espressi con un'unica parola: amore, quell'amore che, ci assicura l'apostolo Pietro, copre una moltitudine di peccati. Dunque è l'amore che ripara. La sofferenza non è riparatrice in se stessa se non è sorretta dall'amore, Cristo non ci ha redenti perché ha sofferto, ma ci ha redenti perché ci amato fino alla fine, accettando la necessaria conseguenza della sofferenza e della morte, causata dal nostro peccato. Cristo non ha sottratto la faccia agli sputi e agli insulti (Is 50,6) e il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui (Is 53,5), canta Isaia nei mirabili carmi del servo sofferente di JHWH. Certo amore e sofferenza sono stretti da un vincolo inscindibile; la vita stessa dell'uomo è segnata nelle sue origini dall'atto d'amore generativo e dalla sofferenza del parto, perciò ogni atto rigenerativo - e dunque di riparazione - non può non essere sorretto dall'amore ed implicare una certa sofferenza.

Sulle note del dolore per i propri peccati e dell'amore per i grandi benefici ricevuti da Dio sono modulate molte delle preghiere che Madre Maria Maddalena e le sue prime compagne offrivano a Gesù Eucaristia: O amabilissimo Signore, ecco che io mi presento davanti a Te con una viva fede e una particolare confidenza, perché tu con tanto amore ti sei accostato a me e mi hai dato tutto te stesso in modo così ammirabile. Cosa io non posso e non debbo sperare dalla tua bontà? …Tu non mi negherai nulla di ciò che mi sarà necessario e che potrà contribuire alla mia santificazione. Spero che come Mediatore, Sacerdote e Vittima per cui noi possiamo entrare in comunione con l'Eterno Padre, Tu mi riconcilierai con Lui, che ho offeso tante volte e così gravemente. (Atto di Speranza Dir 1814 pag 54)

Salire sulla croce della storia

Cristo ci ha dato, e continuamente ci dà, tutto se stesso.

La Croce su cui Cristo consuma il suo darsi per amore nostro possiede, nel quadro di Salvador Dalì, una struttura cubiforme. Immagine che inquieta perché esaspera ulteriormente la sospensione del corpo di Cristo tra cielo e terra. Su quella Croce Cristo non ha requie, non può neppure riposare nel sonno della morte: egli infatti è vivo e agonizzante. Come non rammentare qui la famosa espressione di Pascal: Cristo è in agonia fino alla fine del mondo!

Ma quale significato simbolico nasconde il cubo?

Il cubo è il quadrato elevato a potenza e il quattro è una cifra cosmica, la cifra della materia e della prova. Quattro sono i punti cardinali, quattro i venti, quattro gli elementi: aria, acqua, terra e fuoco; dunque cosmo e materia. Multipli di quattro esprimono invece la prova: la quarantena, i quarant'anni del popolo nel Sinai, i quaranta giorni di Gesù nel deserto, la quaresima, tempo di digiuno e penitenza prima della Pasqua. Nel ventre materno il bambino si sviluppa in sette quarantene. Il quadrilatero nei chiostri è una sorta di grembo in cui si matura per il cielo, ma in senso negativo il quadrilatero rimanda alla tomba. In ebraico quattro, dalet significa anche porta: il quattro indica un luogo chiuso, da dove, sembra non si uscirà mai, luogo in cui si cerca una porta, un passaggio, una pasqua, l'utero - del resto - è la porta attraverso la quale il Bimbo vede la luce.

Il quattro è inoltre il numero del potere del male sulla materia: quattro sono i cavalli della Apocalisse che portano carestia, fame, guerra e morte. Negli affreschi della cappella degli Scrovegni, Giotto ha racchiuso in un quadriportico Erode mentre eccita i soldati ad uccidere, a s-quartare, i bimbi innocenti, sullo sfondo della crudele scena sta uno scorcio del tempio che è invece a pianta ottagonale, segno del progetto d'amore e misericordia di Dio che supera le malvagità della storia. (Figura 4)

Infine Cristo, dalla croce, vede i soldati lacerare le sue vesti in quattro parti; anche le piaghe di Cristo, nel dipinto, sono riassunte e simbolicamente rappresentate in quattro cubi.

La Croce dipinta da Dalì esprime la somma del dolore del mondo, la somma della malvagità umana, il peso della materia che si ribella alla volontà del suo creatore. Questo carico di dolore e di peccato è l'altare su cui Cristo si immola.

Quando Dalì, nel 1954, dipinse questo quadro, aveva alle spalle una vita in continua fuga dalle guerre: la prima guerra mondiale, la guerra civile di Spagna e l'ultima guerra mondiale con le atrocità naziste: il cubo esprime la capacità dell'uomo di razionalizzare il male, di pianificare la morte e la tortura, dice l'oppressione dell'uomo sull'uomo. Ma quello che veramente impressionò Dalì orientando in modo diverso la sua vita fu l'esplosione atomica del 6 agosto1945. È interessante notare come un uomo senza pudore né molti scrupoli, portato alla provocazione e agli eccessi, di fronte alla materializzazione del male senta la necessità di una certa riparazione, di un ritorno ai valori dello spirito. Egli stesso testimonia: "L'esplosione atomica del 6 agosto1945 mi aveva sismicamente fatto vacillare. Ormai l'atomo era il mio argomento di riflessione preferito. Molti paesaggi dipinti durante questo periodo esprimono la grande paura da me provata all'annuncio di questa esplosione". Questo lo portò a penetrare il nocciolo della realtà attraverso un'arma straordinaria: il misticismo: cioè "l'intuizione profonda di ciò che è, la comunicazione immediata con il tutto, la visione assoluta mediante la grazia della verità, mediante la grazia divina. Più potente dei ciclotroni e dei calcolatori cibernetici, posso in un istante penetrare i segreti del reale… a me l'estasi! L'estasi di Dio e dell'uomo. A me la perfezione, la bellezza, che io possa guardarla con gli occhi." Anche in un'esperienza così, il desiderio di perfezione e di bellezza (quindi in certo senso di riparazione del brutto e del male) ha come conseguenza lo scontro con quel mistero che il brutto e il male produce, ha come conseguenza il soffrire. A causa di questi orientamenti l'ex amico surrealista Andrè Breton definirà Dalì "quel ritrattista mondano ora rientrato nel grembo della chiesa cattolica e ritornato all'ideale artistico del Rinascimento".

Forse ogni uomo potrebbe leggere nella croce cubica di Dalì la cifra del proprio dolore, il male del proprio tempo. Un male e un dolore da cui Cristo però non si è sottratto, anzi egli ha attuato la redenzione accettando il mistero di iniquità che lo ha progressivamente avvolto. Sotto la croce Dalì ha dipinto un irreale pavimento a scacchi, simbolo della storia con le sue trame, con i suoi giochi di azzardo e di potere.

La narrazione evangelica confrontata con l'agiografia di certi santi, sfigura: Cristo non cercò mortificazioni o penitenze esagerate; egli al contrario ricevette l'accusa di beone, commensale al banchetto dei peccatori, amico delle prostitute. Cristo ha riparato al nostro male accettando di salire sulla croce della storia, così come il Padre gliela presentava, giorno dopo giorno, attimo dopo attimo. Una croce che assumeva di volta in volta un volto diverso: quello di Erode, di Caifa, di Pilato, ma anche il volto di Giuda e di Pietro.

Dolore, malvagità guerra segnarono anche la vita di Madre Maria Maddalena. All'inizio della fondazione, nello stesso giorno in cui, al Monastero di Roma, giunse l'approvazione pontificia, le truppe di Napoleone entravano nella città eterna mettendola a ferro e fuoco. I primi passi della giovane comunità s'intrecciarono inesorabilmente con quelli del terrore e della furia napoleonica.

Madre Maddalena favorita dal Signore con doni di profezia, previde la cattura di Pio VII e la caduta di Napoleone. Le sue predizioni furono di una tale precisione che quando le carte caddero in mano ai francesi venne accusata di spionaggio e fu esiliata a Firenze. Un duro colpo per Madre Maria Maddalena che vide, ancora una volta, allontanarsi la tanto desiderata fondazione dell'opera dell'Adorazione Perpetua. Questo fu più doloroso delle tante mortificazioni e penitenze cui lei volontariamente si sottoponeva, ma seppe anch'ella - come Gesù - salire sulla croce della storia offrendo ogni cosa per il ritorno di Pio VII in Roma e il trionfo della fede.

Riparare al proprio peccato rivestendosi di Cristo

La luce, nel dipinto di Dalì, investe Cristo dall'alto, illuminandogli il petto. Un timido bagliore si leva dall'oscuro panorama, l'alba che preannuncia sembra però destinata a non venire mai. Il corpo di Cristo è la vera luce, tutto ciò che è lontano da Lui rimane nel buio. Solo la donna infatti, è bagnata dalla sua luce uscendone più vivida nei colori e rinnovata. Il contrasto fra la nudità statuaria di Gesù e la sontuosità delle vesti della donna colpisce.

Cristo è l'innocente, la sua nudità è l'estrema purezza, è la bellezza che salverà il mondo. La donna - ritratto di Gala, moglie dell'autore, esprime la nobiltà. Lo stesso artista aveva un giorno affermato: "la nobiltà può venire ispirata solo dall'essere umano. […] Io mi avvicino alla nobiltà solo dipingendo Gala". La contemplazione di Cristo nobilita l'uomo. Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto - ha scritto Giussani - si fa pure lui più uomo. Chi contempla Cristo lo imita, chi lo imita ripara se stesso. Chi ripara se stesso, compie un atto di riparazione sul mondo intero. (Figura 5)

I colori degli abiti della donna che contempla il Crocifisso richiamano i colori della scena: l'ocra della croce, l'argento della pavimentazione a scacchi, il blu del mare. La veste più nascosta, quindi più vicina alla sua carne è il blu - che richiamando il mare (simbolo del male) rimanda alla fragilità umana, al peccato. Il drappo ocra dice l'identificazione, l'imitazione della donna con il crocifisso. Il manto argenteo, che più delle altre vesti riflette la luce, dice la divinità. Rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. (Rom 13,14). Da un lato dunque ci si riveste dei meriti di Cristo, dall'altro ci si spoglia del proprio "habitus", delle proprie abitudini sbagliate.

La Madre esprime questo concetto invocando sopra di sé e sopra le sue proprie miserie i meriti e le virtù del Signore Gesù, Presente e vivo nell'Eucaristia: Degnati di applicarmi per mezzo del tuo Sacramento le virtù dei tuoi patimenti, dei tuoi languori, delle tue piaghe, di cui la tua Eucaristia è monumento e reale espressione di quelle cicatrici che Tu conservi anche in mezzo alla gloria per fortificare la mia anima e il mio corpo. Fa', o mio gran Gesù, che questa virtù venga sopra tutte le potenze dell'anima mia e in tutte le facoltà del mio corpo… sopra tutti i miei sensi e sopra tutte le membra del mio corpo per annientare in lui le ribellioni e gli appetiti disordinati. (cfr. Atto di Speranza, Dir 1814 pgg. 55-56)

Se Cristo è l'unico riparatore tuttavia, da parte dei credenti, è necessaria la partecipazione all'opera di riparazione attraverso l'offerta di se stessi e l'imitazione di Cristo. La disponibilità a "salire sulla croce della storia" non si improvvisa, ci si prepara mediante l'adesione sincera e costante alle esigenze del Vangelo. Una disponibilità che la donna del dipinto di Dalì esprime nel gesto elegante del braccio, bloccato e fissato nel tempo quasi nell'atto di compiere un segno di croce.

Vogliamo fare della nostra vita un sacrificio continuo per conformarci al Tuo sacrificio, morendo sempre a tutto ciò che non è conforme al tuo divino volere, morendo al nostro giudizio, alla nostra volontà, alle nostre passioni, …Ecco quello è tutto il nostro desiderio… anche se i nostri propositi sono superiori alle nostre forze. Ma, o nostro incomparabile Salvatore, noi attendiamo [ciò], con molta costanza e fermezza, unicamente dalla Tua grazia, grazia che ci hai meritata e che ci comunichi per mezzo del Tuo Sacramento, e mentre ci dai un esempio nel Santo Evangelo, di ciò che noi dobbiamo fare e patire, Tu non mancherai di concederci gli aiuti necessari per tutto adempiere, come vuole la Tua Santa volontà. Amen. (cfr. Atto di Imitazione Dir 1814 pgg 59-60)

Riparare nella solidarietà

La credente di Dalì, veste i panni della nobiltà.

Verso la fine del 1700 molte persone della nobiltà solevano sottoporsi a una volontaria umiliazione, in riparazione degli oltraggi fatti al Salvatore divino, calpestando il consueto onore dovuto al proprio rango. Ne parla anche la Madre nel suo Direttorio: Nel passato si è praticata pure, in alcuni luoghi ed in certe città, con tanta edificazione la mortificazione chiamata "Penitenza onorevole", che consisteva nello stare con la corda al collo e un cero acceso in mano, ai piedi del sacro altare per riparare gli affronti e le ingiurie fatte al Salvatore del mondo dagli Infedeli, dagli Eretici e dai cattivi Cristiani. Si avvicendavano in tal pratica anche persone della più alta nobiltà, totalmente penetrate dalla Santità e Maestà dell'Uomo Dio che risiede in questo Sacramento ed atterrite dal rigore del tremendo giudizio, da Lui qualche volta manifestato anche in questo mondo contro gli empi profanatori delle Chiese.

Questo associarsi alle umiliazioni subite da Gesù nella passione per riparare le ingiurie presenti nel mondo rivela il concetto di solidarietà, tanto nel bene che nel male, della Chiesa con l'umanità.

Quando Madre Maddalena volle tradurre per il suo Istituto questa "Penitenza onorevole" non sottolineò tanto l'aspetto della riparazione agli oltraggi, quanto piuttosto quella della insensibilità verso l'Amore divino che ci ha fatto dono di un sì grande Redentore - come direbbe Agostino -. Ella ripeteva spesso che "le Monache Adoratrici erano stabilite appunto per compensare a Gesù Sacramentato quell'amore che non gli portavano gli uomini." (Sr. M. Teresa del S. Cuore di Gesù Positio pg. 446 § 912) "Intendiamo adorarvi ora e sempre, non solamente per quei cattolici che non vi amano, ma ancora e in supplemento e per la conversione di tutti: Protestanti, Ortodossi, Empi, atei, Bestemmiatori, Maghi, Musulmani, Ebrei e Idolatri [La Madre usando il linguaggio del tempo parla rispettivamente di: Eretici, Scismatici, Empi, Atei, Bestemmiatori, Fattucchieri, Maomettani, Ebrei ed Idolatri]. Sì, caro nostro Gesù, sii da tutti conosciuto, adorato, amato e ringraziato ogni momento nel SS.mo e Divinissimo Sacramento. Così sia."

Le quattro parti della veste lacerata di Gesù ritrovano la loro unità per mezzo di coloro che, credendo in Lui, lo amano per tutti; per mezzo di coloro che alla Presenza di Dio, si raccolgono in preghiera portando nel cuore i tanti fratelli dispersi, per cultura, razza, religione. In quest'ottica l'unità è il dono che Dio elargisce grazie al senso di solidarietà che lega il credente ad ogni uomo. Proprio davanti al Sacramento di Unità per eccellenza quale è l'Eucaristia, il credente si fa voce e cuore di ogni fratello assente, ma potenzialmente presente in virtù del sacrificio di Cristo.

Un istituto religioso di origine anglosassone, esprime nel suo nome il legame fra riparazione e unità attraverso una particolarità della lingua inglese. Il vocabolo è atonement che significa espiazione, riparazione, scomposto diventa infatti: at - one - ment e cioè "che siano uno".

Il non ancora: lo spazio della nostra libertà

Sono otto i cubi della croce di Dalì, otto come la pianta ottagonale del tempio di Giotto e di molti antichi Battisteri. Otto, cioè sette più uno, l'ottavo giorno, il giorno della risurrezione che rimanda all'escatologia. Il cubo, il male, non ha l'ultima parola sulla storia. La creazione è proiettata comunque verso un oltre che è e rimane nelle mani del Creatore.

Tuttavia non è solo nell'escaton, nell'ultimo giorno, che scenderà sul male la parola fine. Degli otto cubi della croce il corpo di Cristo rappresenta metafisicamente il nono cubo e nove è il numero del miracolo. Il nove indica il divino che irrompe nell'umano (è infatti la somma di tre [numero divino] più sei [numero dell'uomo]); i nove mesi di gestazione producono il miracolo della vita; novene e noviluni ottengono le grazie sperate e nove sono i cori angelici, intermediari fra Dio e gli uomini.

Cristo, nono cubo, dice che la sua risurrezione ha già cambiato la storia, ha già detto l'ultima parola sulla morte, ha già restaurato l'uomo secondo la primitiva bellezza; il non ancora sussiste, affidato alla libertà dell'uomo. Il non ancora è lo spazio che Dio riserva alla nostra partecipazione libera e volontaria alla sua opera di salvezza. Colui che ci ha fatto senza di noi - direbbe ancora S. Agostino - non vuole salvarci senza di noi.

Nell'Eucaristia abbiamo già tutta la salvezza, abbiamo già rappresentata e prodotta la pace e l'unità fra gli uomini, ciò che manca è la consapevolezza di un sì grande dono e la presa di coscienza da parte di ogni cristiano di essere tramite, per ogni fratello, di questo fiume inarrestabile della grazia che ripara le storture della storia e restaura ogni cosa nella sua bellezza originaria.

Come può trovarsi anima vivente che non sappia riconoscere che questo suo Creatore ha voluto per tutti patire e morire e per nostro conforto in questa valle piena di fango rimanersene vivo e vero come sta glorioso in cielo sotto le specie del pane e del vino! Oh amore sii da tutti conosciuto, adorato e ringraziato ogni momento in codesto divinissimo Sacramento. (Esortazione VI)

Conclusione

La croce cubiforme di Dalì, l'assenza dei segni di violenza sul corpo di Cristo, esprimono il ripudio di ogni sentimentalismo nella fede, un ripudio presente al tempo di Madre Maddalena come anche oggi. Un ripudio per certi aspetti giustificato, ma che può comportare il rischio opposto: cadere nell'eccessivo razionalismo e in un rigorismo di stampo giansenista. A queste diverse tendenze Dio pone rimedio riportando al centro della fede della Chiesa l'Eucaristia, in essa abbiamo una riparazione piena e sovrabbondante di ogni "ismo", di ogni aberrazione o errore. L'Eucaristia, memoriale dell'incarnazione del Verbo, testimonia la dignità dell'uomo agli occhi di Dio e conduce l'uomo all'unificazione di tutte le sue facoltà. Nella preghiera adorante l'uomo è coinvolto e impegnato nella sua interezza: mente, anima e corpo. La preghiera davanti all'Eucaristia pone rimedio alla frammentazione di tutte le nostre facoltà educandoci all'unità interiore.

La donna di Dalì, sola davanti alla croce, immersa in un panorama anonimo e deserto rispecchia la situazione odierna, in cui la perdita del tessuto religioso nella società ha fatto sì che emergesse la solitudine del credente di fronte alle sue scelte di fede. Questo ha comportato, nel suo aspetto positivo, una presa di coscienza della responsabilità individuale di fronte all'annuncio cristiano, ma nel suo aspetto negativo, comporta il rischio di sfociare nell'individualismo e nel settarismo. L'Eucaristia nella sua dimensione di "corpo di Cristo" già costituito in unità eppure non ancora pienamente manifestato rimette in gioco il senso di solidarietà e la chiamata a farsi carico del fratello, vicino e lontano.