Quaresima: il dono di una vita santa

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

Sono un uomo ferito.

E me ne vorrei andare

E finalmente giungere,

Pietà, dove si ascolta

L'uomo che è solo con sé.

Non ho che superbia e bontà.

E mi sento esiliato in mezzo agli uomini.

Ma per essi sto in pena.

G. Ungaretti, La Pietà, in Sentimento del Tempo.

La dolorosa consapevolezza di essere feriti, di essere un impasto di miseria e grandezza, di "superbia e bontà" accompagna ogni uomo. All'umanità ferita Cristo dice: voi siete la luce del mondo.

Il cammino comincia qui. I versi del poeta dicono l'inizio; la rivelazione di Cristo l'approdo. È un viaggio infinito che non è destinato solo ai falliti, agli "esiliati in mezzo agli uomini", soli con se stessi, ma è per tutti. Ha scritto recentemente il Santo Padre a Mons. Giussani, (in occasione del 20° anniversario del riconoscimento della fraternità di "Comunione e Liberazione"): L'uomo non smette mai di cercare: quando è segnato dal dramma della violenza, della solitudine, della insignificanza, come quando vive nella serenità e nella gioia, egli continua a cercare. Vive veramente infatti, soltanto l'uomo che cerca e l'unica risposta che può appagarlo acquietando questa sua ricerca gli viene dall'incontro con Colui che è la sorgente del suo essere e del suo operare.

Chi smette di cercare si abbandona al relativismo assoluto; qualunque sia il tenore di vita che conduce, il grado di cultura che possiede o la classe sociale cui appartiene, costui si condanna all'angoscia ed entra in un frustrante anonimato.

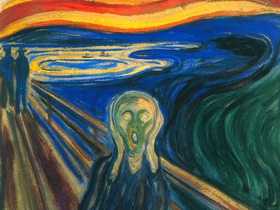

Edvard Munch nel suo celebre "Il grido" (Figura 1) ritrae quest'uomo. In un paesaggio dalle forme fluttuanti, nella pennellata morbida densa di striature, dove le gamme dei colori si richiamano e si compenetrano quasi dissolvendosi, l'autore ritrae in primo piano un uomo senza età, né identità. La deformazione del volto ne acuisce l'espressività, l'angoscia e la solitudine.

Niente nel panorama è veramente definito, tutto sembra precipitare nel caos e nell'anonimato: acqua, cielo e sentiero si smembrano.

Di preciso, di fisso, c'è solo il punto focale della strada che l'uomo ha percorso, forse correndo disperatamente, neppure quel punto è però un riferimento: due uomini rigidi e compassati ne precludono la vista.

Colui che cessa di cercare non ha cammini, ma fughe, fughe da se stesso, dalle sue paure, dai rapporti umani, da Dio. All'uomo così, assetato di senso, la Chiesa offre la contemplazione di un volto: il volto dolente e glorioso del Cristo.

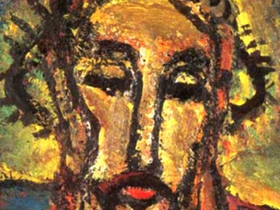

In un opera di Georges Rouault gli stessi colori usati da Munch si addensano, si ricompongono, aumentano di spessore e vigore, rivelando il volto di Cristo.

"Ti guardiamo. E al nostro sguardo il tuo volto appare posato e divino, acre, carezzevole, corporeo, mite, imperiale. Divino e umano. […] Ecce Homo dei Musei Vaticani, questa immagine primordiale, brutalmente immediata, ma d'improvvisa profondità. Segni neri, quasi preistorici, grumi di colore in sottili variazioni leggere e celesti. Spirito incarnato. Cristo attende in silenzio, in un silenzio essenziale. Il Cristo di Rouault è un Cristo che interroga ostinato." (Michele Dolz, Lo Splendore delle cose. Appunti di arte e di spirito. Àncora, p. 25) Dove sei, uomo?

Nel volto del Cristo di Rouault si raccoglie ogni grido: c'è il respiro immenso della creazione, c'è la terra bagnata dal sangue, il bagliore della speranza e la ferma certezza di essere comunque, nell'amore del Padre.

Tra l'anonimo volto urlante di Munch e il volto pacificato del Cristo di Rouault c'è la Chiesa, umile via alla bellezza che salva. Ci siamo noi, credenti che, sfuggiti all'incombere del caos siamo stati chiamati per nome. Noi che un tempo disorientati ci siamo volti verso Oriente, verso quel sole incandescente e vitale che è Cristo. Dentro a questo sole noi, polvere e cenere, abbiamo acquistato la fragranza dell'incenso e delle resine odorose.

Ogni anno la Chiesa offre un tempo opportuno per riflettere sull'origine della nostra chiamata, uno spazio di penitenza per rinnovare l'impegno di conversione, un tempo forte che si apre con una manciata di giorni detti "le Ceneri". Le Ceneri sparse sul capo dei fedeli all'inizio del percorso quaresimale, sono un segno ambivalente Esse rimandano alla fragilità dell'uomo, plasmato dalla polvere del suolo, ma ricordano anche che egli è il frutto di un Incontro Incandescente Il cristiano è colui che, passato nel fuoco ardente dell'Amore del Salvatore, è sì cenere, ma è una cenere che purifica e feconda il mondo, una cenere che sprigiona il calore del Creatore.

La quaresima, dunque, non è soltanto dolore per i propri peccati, non è solo sforzo ascetico per affinare le facoltà dell'anima, ma è la rinnovata scoperta che "gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente doniamo". La quaresima ci aiuta - scrive il Santo Padre - in modo singolare a capire che la vita è in Lui redenta. Per mezzo dello Spirito Santo, Egli rinnova la nostra vita e ci rende partecipi di quella stessa vita divina che ci introduce nell'intimità di Dio e ci fa sperimentare il suo amore per noi. Si tratta di un dono sublime, che il cristiano non può non proclamare con gioia. (Messaggio del Papa per la quaresima 2002)

Egli rinnova la nostra vita: da deserto a giardino, dal deserto del Sinai alla sovrabbondanza della terra promessa; dal deserto di Giuda, dove Gesù patisce le tentazioni, al giardino della risurrezione. Deserto e giardino sono, in fondo, le immagini a noi offerte da Munch e Rouault: nel primo dipinto tutto è mobile e inafferrabile, come in un deserto, nel secondo è l'esplosione delle forme, primordiali e intense: colline verdeggianti e terra dalle zolle smosse, sotto un sole pulsante di vita. Nel volto di Cristo si ridisegna la creazione e il deserto della nostra umanità si trasforma in giardino. In Cristo scopriamo di essere cenere di un legno benedetto in cui è divampato il fuoco della carità: un fuoco che non può rimanere nascosto, ma come la città evangelica deve risplendere sull'alto monte della gratuità: Avendo gratuitamente ricevuto la vita, dobbiamo a nostra volta donarla ai fratelli in modo gratuito. …E primo dono da rendere è quello di una vita santa, testimone dell'amore gratuito di Dio. L'itinerario quaresimale sia per tutti i credenti un costante richiamo ad approfondire questa nostra peculiare vocazione. (Messaggio del Papa per la quaresima 2002)

Andiamo dunque al monte di luce,

liberi andiamo da ogni possesso;

solo dal monte possiamo diffondere

luce e speranza per ogni fratello. (David Maria Turoldo)

Gli autori

Edvard Munch (Loten 1863 - Ekely 1944) è artista introspettivo, forse a causa della vita infelice. Ma fu più che altro segno ed espressione della crisi e del disorientamento psicologico degli ambienti artistici e intellettuali europei sul finire dell'Ottocento. Dopo aver frequentato i corsi della Scuola d'arti e mestieri di Oslo, partecipò alla "bohème di Christiania", gruppo violentemente antiborghese. Dal 1889 al 1892 a Parigi sperimentò l'impressionismo, il postimpressionismo e il simbolismo. Dell'anno seguente è il famoso "Il Grido": l'urlo d'orrore del volto smaterializzato della figura in primo piano prelude direttamente al grido dell'espressionismo. Nel 1908 una grave crisi nervosa lo costrinse a interrompere i suoi viaggi in Europa - particolarmente importanti per l'arte dell'espressionismo tedesco i lunghi soggiorni in Germania - e a ritornare in Norvegia. Pittore ormai affermato, considerato uno dei pionieri dell'arte moderna, ebbe anche commissioni ufficiali come i grandi affreschi dell'università di Oslo (1909-1915), la sua opera più impegnativa. Negli ultimi anni si ritirò a Ekely, dove la sua arte divenne sempre più angosciata, espressione di un'intima urgenza spirituale che gli auto ritratti rivelano con drammatica intensità.

Georges Rouault, nato a Parigi nel 1871 vi morì nel 1958, ereditò dal nonno la passione per il disegno e i colori. Lavorò come apprendista presso Gustave Moreau, un restauratore di vetrate medioevali, da lui ereditò la passione per le figure nitide e ben evidenziate, con contorni marcati e l'amore per le figure bibliche. Il soggetto religioso fu la fonte principale della sua ispirazione e della sua arte, tanto da essere considerato il solo grande pittore religioso della nostra epoca (Lionello Venturi). Dall'amicizia con lo scrittore Joris Karl Huysmans, teorico del Decadentismo all'abbazia di Le Guget, assorbì il suo acceso misticismo simbolista. Una profonda crisi religiosa lo portò ad un tipo di arte "non più astratta, ma concreta nell'adesione alla realtà di miseria e di colpa" Le sue tele si popolarono di figure emblematiche ritratte con incisiva violenza: gente modesta, clown, prostitute, mendicanti. Nel 1905 espose con i fauves ma per la tematica e l'impeto della denuncia si avvicina maggiormente alle contemporanee esperienze dell'espressionismo tedesco. Incisore di finissima qualità, Rouault lasciò in questa tecnica un'opera capitale nella serie di 58 grandi incisioni del Misere (1917-1927). La produzione pittorica del periodo dopo il 1930 segna un più disteso equilibrio formale, che raggiunge in trasfigurazione mistica i vertici di ieraticità dei mosaici bizantini (Michele Dolz).