Le mostre di settembre 2014

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

La proposta di mostre ripresa dopo le vacanze è quanto mai ricca e interessante. La nostra selezione varia da mostre archeologiche a mostre d’arte medioevale, dai maestri del Novecento alle suggestioni di mostre fotografiche, dal Nord al Sud del nostro Stivale.

Le proposte di settembre verranno presentate in ordine cronologico: dalla mostra d’arte antica per arrivare a quelle d’arte contemporanea.

Cominciamo da Roma dove nella rinnovata sede del Colosseo, appena concluso l’importante ciclo di restauri, si tiene una rassegna dal titolo “La biblioteca infinita”. L’esposizione propone oltre 120 lavori, fra statue, affreschi, rilievi, strumenti e supporti di scrittura, inseriti in un allestimento scenografico, che ricostruisce le antiche scaffalature delle biblioteche, le cosiddette armaria. Fra le opere imperdibili, la Statuetta in avorio di Settimio Severo seduto in adlocutio, conservata al Museo nazionale romano e giunta appositamente per l’inaugurazione; l’affresco con instrumentum scriptorium da Pompei (Casa di Marco Lucrezio, 45 – 79 d. C), oggi al Museo archeologico di Napoli; e la statua di Areté (la Virtù) dalla Biblioteca di Celso ad Efeso (II secolo), proveniente dal Kunsthistorisches museum di Vienna. Ma anche gli affreschi inediti che un tempo decoravano il teatro di Nemi con gli “strumenti del mestiere”, e perfino dei testi che risultano leggibili, e adesso si tenterà di tradurre. Il percorso si snoda in sette sezioni: La lettura nel mondo antico; Come leggevano gli antichi; Le biblioteche ellenistiche, centri di cultura e di trasmissione del sapere; Le biblioteche private nel mondo romano: l’esempio della Villa dei Papiri; Le biblioteche pubbliche; Il Templum Pacis e Le biblioteche dal mondo antico al mondo moderno. La narrazione è vivace, e si sviluppa fra numerosi reperti che testimoniano l’importanza di preservare la memoria, filosofica e scientifica, attraverso la creazione di testi, da custodire all’interno di luoghi protetti. Per esempio, nelle auditoria, sale destinate all’ascolto di pubbliche letture (recitationes), compiute rigorosamente ad alta voce. In mostra le strutture di Adriano, scoperte durante i lavori della metropolitana C, a Piazza Venezia. Anche se il più celebre di tutti resta sempre la Biblioteca di Alessandria d’Egitto, 490 mila volumi, del III a.C.

Ci rechiamo ora a Cividale del Friuli (Ud) per una mostra dedicata ad un raro ed antico manufatto ligneo medioevale, il famoso Crocifisso ed altre opere lignee dell’area altoadriatica. Il fulcro della mostra ruota attorno al Crocefisso e a tutta l’eredità romana di Aquileia, opere infatti che trovano suprema sintesi artistica e sentimentale proprio nel Crocifisso di Cividale, capolavoro di caratura europea ed espressione del ruolo di capitale anche artistica della città di Cividale».In mostra sono esposte opere rarissime (molte delle quali monumentali), provenienti da Friuli Venezia Giulia, Carniola slovena, Istria, Veneto, Alto Adige, Tirolo, Carinzia, Stiria e Baviera. Un’occasione davvero unica che permette di ammirare, riunite in un’unica sede espositiva, la quasi totalità delle sculture lignee superstiti del contesto patriarcale dall’inizio del XII secolo, dimostrazione del forte legame esistente tra la Chiesa aquileiese e il mondo germanico. La rassegna è costituita da quattro sezioni: la prima dedicata agli esempi di opere lignee e modelli tipologici del mondo germanico, in particolare provenienti dal Reno al Tirolo e dall’ambito svevo alla Stiria. Le due sezioni successive presentano il panorama della scultura lignea nei territori del Patriarcato di Aquileia partendo dal modello del Crocifisso di Cividale fino ad accostare opere di cultura e provenienza extraterritoriale. La quarta sezione ruota attorno all’eccezionale Antependio in argento dorato, datato 1204 e commissionato dal patriarca Pellegrino II per il Duomo di Cividale, e ad altri preziosissimi esempi di croci astili e arte suntuaria del contesto altoadriatico, tra cui coprievangeliari con valve eburnee di provenienza bizantina rifiniti con lamine d’argento e gemme.

Il Veneto dedica, a partire da luglio passato, una serie di mostre per ricordare Paolo Caliari, meglio conosciuto come il Veronese.

Le mostre prendono avvio proprio da Verona, città natale del pittore.

L’arte di Paolo Caliari detto il Veronese (1528-1588) torna nella sua città natale con una mostra dedicata alla sua figura e alla sua opera. Il Veronese ebbe la sua formazione nella Verona di Giovanni Caroto, Antonio Badile e soprattutto Michele Sanmicheli, per poi trasferirsi e svolgere la parte centrale della sua carriera a Venezia, della cui scena artistica fu uno dei principali protagonisti insieme a Tiziano Vecellio e Jacopo Tintoretto. Guidò un’operosa bottega, assistito, tra gli altri, dal fratello Benedetto e dai figli Carlo e Gabriele, che portarono avanti l’attività dopo la sua morte. In mostra sono esposte circa 100 opere, fra dipinti e disegni, provenienti dai più prestigiosi musei italiani ed internazionali. La mostra monografica è la prima di tale ampiezza in Italia dopo quella memorabile curata da Rodolfo Pallucchini a Venezia nel 1939 e presenta Paolo Veronese attraverso sei sezioni espositive: la formazione a Verona, i fondamentali rapporti dell’artista con l’architettura e gli architetti (da Michele Sanmicheli a Jacopo Sansovino a Andrea Palladio), la committenza, i temi allegorici e mitologici, la religiosità, e infine le collaborazioni e la bottega, importanti fin dall’inizio del suo lavoro. Oltre ad un’ampia scelta di capolavori dell’artista, la mostra comprende numerosi disegni di eccezionale qualità e varietà tematica e tecnica, con l’obiettivo di testimoniare il ruolo della progettazione e riflessione grafica non solo nel percorso creativo di Paolo ma anche nella dinamica produttiva del suo atelier.

La seconda mostra che terminerà in autunno si tiene a Vicenza presso il Palladium Museum. In collaborazione con il Consorzio La Venaria Reale, la mostra presenta quattro meravigliose tele di Paolo Veronese appartenute probabilmente a un palazzo pubblico veneziano e disperse già in epoca antica. L'eccezionale ritrovamento è dovuto al lavoro scientifico nelle università di Milano e di Padova dei docenti Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa e Vittoria Romani e della giovane studentessa Cristina Moro. È stata quest’ultima, impegnata in una tesi guidata da Agosti sulla collezione di Villa San Remigio a Verbania Pallanza, a porre interrogativi su due tele genericamente definite come “veronesiane” patrimonio della dimora, con un valore venale stimato, l’altr’anno, appena settemila euro. Si tratta invece di due splendidi originali di mano del maestro e non certo opere di bottega. I quattro capolavori, di dimensioni imponenti (circa 200 per 110 centimetri), raffigurano tutti figure allegoriche: tre sapienti antichi con in mano strumenti per la misurazione della terra e del cielo, e una donna, allegoria della Scultura. Le tele ornavano un palazzo pubblico veneziano, e furono realizzate intorno al 1553 in un momento cruciale nell'attività del giovane Veronese, quando – poco più che ventenne – entra in contatto con Palladio e Daniele Barbaro. Con essi, negli anni a seguire, sarà protagonista della creazione di una delle più stupefacenti imprese architettoniche e decorative del Cinquecento veneto: la Villa Barbaro di Maser.

Spostiamoci ora a Firenze per una mostra monografica dedicata a Jacopo Ligozzi (Verona 1547 - Firenze 1627). Nato a Verona nel 1547 e discendente da una famiglia di ricamatori milanesi, figlio del pittore Giovanni Ermanno, Ligozzi svolse una iniziale attività in terra veronese, spostandosi però ben presto a Firenze dove nel 1577 è documentata la sua presenza presso la corte granducale di Francesco I e dove rimase stabilmente fino alla morte, nel 1627, impiantando una solida bottega. I risultati delle ricerche finora condotte, cui si lega la cospicua serie di referti documentari che consentono di ricostruire ad annum la vita di Jacopo, e soprattutto la presenza del nucleo maggiore di opere sue nelle collezioni di Palazzo Pitti e nel Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, spiega la necessità di questa mostra che intende illustrare per la prima volta in modo organico l’arco di attività del pittore, mettendo in evidenza i diversi ambiti nei quali si trovò ad operare e la sua poliedrica e versatile fisionomia all’interno del panorama fiorentino. Per questa ragione gli organizzatori hanno ritenuto opportuno articolare l’esposizione in sezioni tematiche, a partire dai primi tempi presso la corte medicea, dalla quale Jacopo si fece apprezzare fin dal suo arrivo come disegnatore di naturalia, attraverso la raffinata produzione di disegni acquerellati o lumeggiati in oro e successivamente come ritrattista, ma anche sapiente regista di insiemi. Jacopo fu inoltre pittore di storia, in occasione dell’allestimento dei grandi dipinti su lavagna nel soffitto del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio o ancora per gli apparati in occasione delle nozze di Ferdinando I e Cristina di Lorena. Accanto a queste imprese, Ligozzi si distinse infine come sapiente e delicatissimo progettista di abiti e ricami per tessuti, nonché di manufatti in pietre dure. La rassegna da attenzione anche al tema delle ‘allegorie morali’ e soprattutto della ‘Vanitas’, che Jacopo affrontò in molte occasioni, e che costituiscono uno dei punti di maggiore interesse e di approfondimento della sua produzione. La seconda parte della mostra prende in esame la produzione religiosa, alla quale il pittore si dedicò fin dagli anni del servizio presso la corte medicea e che intensificò sempre più, dopo la sua caduta in disgrazia, negli anni Novanta. Le grandi pale d’altare eseguite per chiese fiorentine, dalla SS. Annunziata, a Santa Maria Novella, Ognissanti e Santa Croce, nonché per le chiese dell’Aretino, per Lucca e San Gimignano, testimoniano la sua originale adesione alle istanze di pittura devota e riformata che improntavano la cultura figurativa fiorentina tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo.

Asti è un piccolo capoluogo di provincia, ma ha vissuto una ricca stagione artistica proprio in epoca barocca, ecco allora una mostra che vuole presentare artisti ed opere seicentesche della città e dell’area circostante. L’obiettivo della rassegna è la presentazione di una notevole selezione di dipinti oltre che di incisioni e tessuti particolarmente significativi per qualità artistica e rilevanza storica, individuati nel corso della ricerca condotta dal gruppo di studio dell’Università degli Studi di Torino sull’attuale territorio della provincia di Asti e restaurate con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. Il territorio della provincia di Asti nella sua attuale configurazione presenta una complessa stratificazione di poteri politici e amministrativi che vanno ad intrecciarsi con una realtà figurativa non omogenea e, per l’età moderna e per il Seicento in particolare, ancora da sondare. La lettura di questa complessa geografia artistica e amministrativa costituisce uno dei punti di approfondimento della mostra e del catalogo: partendo dall’attuale cartina della provincia sarà evidenziato l’intreccio delle diocesi e dei poteri politici, per arrivare a focalizzare l’attenzione in maniera più minuta sulla città di Asti, attraverso la veduta seicentesca fornita dal Theatrum Sabaudiae (1682), che ritrae un tessuto urbano costellato di chiese e conventi, profondamente modificato dal passare del tempo. Un attento apparato didattico permetterà di visualizzare, proprio sulla base della carta di Asti del 1682, l’incredibile ricchezza di edifici religiosi in gran parte oggi non più esistenti a causa di vicende storiche complesse raccontate in mostra e in catalogo. Nel salone d’onore al piano nobile sono esposti alcuni dipinti che illustrano la ricchezza eterogenea della cultura figurativa astigiana nel XVII secolo, tra artisti “locali” e provenienze extraregionali, strettamente connesse a particolari figure di committenti. Si potranno ammirare dipinti completamente sconosciuti agli studi e di grande rilievo per la storia artistica della nostra regione. Prima tra tutte l’imponente pala raffigurante la Madonna del Rosario un tempo collocata nella perduta chiesa dei Domenicani della Maddalena (attualmente in San Paolo), un dipinto cruciale per la storia della penetrazione della cultura artistica fiamminga in Italia settentrionale verso la fine del Cinquecento; si tratta verosimilmente del prototipo dal quale discenderanno per gemmazione numerose derivazioni disperse in molte zone dell’astigiano e dell’alessandrino. Proveniente da Roma è invece la Beata Vergine d’Oropa con i SS. Elena, ed Eusebio e il ritratto di Giacomo Goria, vescovo di Vercelli ma nativo di Villafranca, opera spettacolare dipinta dal lucchese Pietro Paolini intorno al 1650. Nella sala dei Lombardi, dopo l‘incontro con una pala di Camillo Procaccini raffigurante il Battesimo di Cristo già nel Duomo di Asti, si può ammirare per la prima volta la tela con San Secondo a cavallo proveniente da Villanova – uno stupendo inedito per l’iconografia del santo patrono della città.

Pisa ricorda con una mostra particolare il genio di Galileo Galilei, una mostra che ne indaga la notorietà tra Ottocento e Novecento. La mostra su Galileo intende ricostruire il mito dell'epopea galileiana tra Otto e Novecento attraverso una suggestiva serie di dipinti, stampe, sculture, libri e oggetti che ne documentano la straordinaria fortuna nell'immaginario moderno e contemporaneo. Nell'affollata galleria di artisti, poeti e inventori del passato, Galileo ricopre infatti un ruolo di primaria importanza, incarnando il mito del genio universale dotato di superiori capacità intellettuali e morali e per questo in grado di svelare all'umanità i segreti più riposti della natura. Paladino incontrastato di quella «nuova scienza» in grado di dare voce e spazio alle esigenze di libertà e autonomia di ricerca – questo il tono di gran parte degli elogi ottocenteschi – Galileo è raffigurato in ritratti e scene che compongono una complessa biografia illustrata, venata di accenti risorgimentali o positivisti, ma diventa anche un testimonial di sicuro successo per l'industria e il commercio, offrendo il volto a una serie di marchi più o meno celebri. In un viaggio attraverso la diffusione in immagini di un mito inossidabile, nelle molteplici declinazioni tematiche e geografiche, tra storia della scienza e agiografia,la mostra si articola in tre sezioni: La biografia dipinta, Il volto di Galileo e Galileo icona pubblicitaria

Occupiamoci ora di mostre su tema ed artisti contemporanei. La prima si trova ad Aosta ed è dedicata a Renato Guttuso. La mostra riunisce oltre 50 opere primarie di Guttuso, dalla nature morte della fine degli anni ’30 e dei primi ’40 al drammatico Partigiana assassinata, 1954, dal visionario Bambino sul mostro, 1966, all’epico Comizio di quartiere, 1975. Profondamente coinvolto nel clima sociale e politico del suo tempo, Renato Guttuso è tra le coscienze più autorevoli dell’arte del secondo dopoguerra. Sin dalla metà degli anni ’30 la sua scelta è chiara, in nome di una figurazione che da un lato recuperi in modo critico l’identità antica della pittura, la sua capacità di farsi racconto ed emblema, e dall’altro sia lo specchio critico di un rapporto intenso, lucido, drammatico anche, con la storia. La precoce scelta antifascista, l’adesione al movimento comunista, ne fanno l’interprete maggiore di un realismo che non è scelta retorica e celebrativa, ma testimonianza critica del proprio tempo, del presente individuale e collettivo, di cui restituire una verità possibile. “Vorrei arrivare alla totale libertà in arte, libertà che, come nella vita, consiste nella verità”, scrive Guttuso. E ancora: “Sempre ha contato, soprattutto, per me il rapporto con le cose. Trovare, o credere di trovare questo rapporto (naturalmente non stabile né fisso) ha significato, in qualche modo, tentare la possibilità di comunicare tale rapporto. Un’arte senza pubblico non esiste”. Colta tanto quanto antiintellettualistica, la pittura di Guttuso sceglie temi di genere, dalla natura morta al ritratto al nudo, fondendo registri che vanno dall’amore per il Rinascimento e il Seicento all’umore popolaresco, dalla sintesi formalmente forte alla narratività, dall’evidenza potente delle cose all’allegoria. La sua è, anche, partecipazione piena al dibattito delle avanguardie, di cui ha piena consapevolezza ma che sempre guarda da un punto di vista di piena, rivendicata autonomia. Riflette sull’espressionismo, instaura un dialogo serrato con Picasso e le sue sintesi brucianti, polemizza con il disimpegno etico delle correnti a lui contemporanee, perché per lui la realtà “è un rendiconto di ciò che la realtà è, di ciò che è dell’uomo”.

Nella splendida cornice di Favignana (Tp) troviamo una mostra dedicata ai pittori siciliani, rassegna che ripercorre la più importante produzione artistica siciliana di pittori, scultori, fotografi e documentaristi, a partire dagli anni ’30 e fino ad oggi, con opere straordinarie, molte delle quali provenienti da importanti collezioni pubbliche e private. Imponente lo sforzo organizzativo: quasi 100 le opere esposte. Tra i capolavori anche «Vucciria» di Renato Guttuso (1974, olio su tela, cm. 300 x 300, Palazzo Chiaramonte, Palermo), considerato il suo dipinto più celebre. Questi gli artisti in mostra: Andrea di Marco, Andrea Parini, Antonio Amore, Carla Accardi, Casimiro Piccolo, Emilio Greco, Fausto Pirandello, Francesco Trombadori, Giuseppe Mazzullo, Giuseppe Migneco, Ida Nasini Campanella, Lia Pasqualino Noto, Mimmo Germanà, Pina Calì, Renato Guttuso, Salvatore Fiume, Silvestre Cuffaro, Sistina Fatta, Ugo Attardi, Albino Trigilio, Aldo Pecoraino, Alessandro Finocchiaro, Alessandro Librio, Alessandro Paternò, Angelo di Quattro, Angelo Pitrone, Antonio Freiles, Antonio Sciacca, Bruno Caruso, Calusca, Carmelo Candiano, Carmelo Giallo, Cesare Inzerillo, Croce Taravella, Daniele Alonge, Daria Musso, Donatella Capraro, Elisabetta Sgarbi, Emanuele Floridia, Emanuele Giuffrida, Enzo Rovella, Ettore Pinelli, Ezio Cicciarella, Fiammetta Bonura, Francesco Balsamo, Francesco De Grandi, Francesco Rinzivillo, Franco Polizzi, Fulvio di Piazza, Gaetano Tranchino, Giacomo Rizzo, Gianni Mania, Giovanna Lentini, Giovanni Chiaromonte, Giovanni Iudice, Giovanni Lissandrello, Girolamo Ciulla, Giuseppe Colombo, Giuseppe Diara, Giuseppe Leone, Giuseppe Modica, Giuseppe Puglisi, Giuseppe Veneziano, Guido Baragli, Ilde Barone, Lorenzo Reina, Luciano Vadalà, Luigi Ghersi, Luigi Nifosi, Manlio Sacco, Marcello Lo Giudice, Marco Bunetto, Marco Urso, Mavie Cartia, Michele Ciacciofera, Michele D’Avenia, Momò Calascibetta, Nicola Gucci, Piero Guccione, Piero Roccasalvo Rub, Piero Zuccaro, Renato Tosini, Rosario Antoci, Rosario Bruno, Rossella Leone, Salvatore Paolino, Salvo Barone, Sandro Bracchitta, Sasha Vinci, Sebastiano Favitta, Sebastiano Messina, Sonia Alvarez, Topazia Alliata, Vincenzo Nucci.

Un grande artista del Novecento è Alberto Burri (1915-1995), famoso per le opere in cui utilizza materiali diversi per dare profondità e spazialità al quadro. Un piccolo museo italiano, quello di Gaeta (Lt) ci propone una personale dell’artista. Le 126 opere dell’esposizione provengono da prestiti della Fondazione Burri di Città di Castello, la struttura museale che lo stesso maestro volle nella sua città natale, divisa tra Palazzo Albizzini e gli Ex Seccatoi del Tabacco, ampi e suggestivi spazi di archeologia industriale, acquistati e riadattati a contesti espositivi da Burri stesso, ove sono esposti alcuni dei suoi cicli più famosi e dalla collezione di Antonio Sapone, che fu legato a Burri da grande amicizia negli anni conclusivi della sua lunga carriera, quando egli scelse di vivere e lavorare a Beaulieu, in Costa Azzurra, non solo per il clima d’inverno a lui favorevole, ma soprattutto perché vi era l’amico e gallerista Antonio Sapone. Accanto ad una articolata esposizione di cellotex e ad alcuni disegni sarà mostrata a Gaeta una rappresentativa collezione dell’opera multipla del maestro, tra cui le “Combustioni”, del 1963-64, i “Cretti” del 1971, i “Multiplex”, del 1981, la serie di sei serigrafie dal titolo “Cellotex” del 1992, gli “Oro e Nero” del 1993, i suggestivi “Monoplex” del 1994. L’allestimento prevederà anche inusitati accostamenti di opere pur distanti quanto a datazione, ma straordinariamente assonanti sotto il profilo ispirativo e segnico.

Spostiamoci in Sicilia, nella cittadina di Acireale (Ct) per una mostra d’arte contemporanea che riflette sul tema del viaggio e dell’immigrazione ad opera dell’artista Gionata Xerra (1961)

E’ una mostra in due installazioni e dodici fotografie di grande formato, che rappresentano busti di uomini, donne e bambini nudi che fuoriescono da valigie, moderni simboli del viaggio e delle migrazioni. Ed ecco il viaggio come metafora per raccontare “le contraddizioni del mondo.” Perché attraverso i ritratti di questi dodici testimoni (come gli Apostoli e le dodici Tribù della Diaspora....), il progetto racconta, senza entrare in uno specifico didascalico, viaggi compiuti in prima persona o “ereditati” dalle narrazioni della famiglia, del popolo, dell’etnia, in alcuni casi ancora dolorosamente presenti. Dodici, tra donne, uomini, bambini: non profughi appena sbarcati, ma persone inserite nella nostra società, approdate ad una condizione di benessere e di stabilità, rivivono il loro remoto viaggio uscendo da altrettante valigie aperte. Come busti viventi, senza indumenti addosso che consentano di identificarli nella loro attualità, ricordano e, a volte, piangono lacrime essenziali. Un pianto espiatorio, nel ruolo di testimoni di un “viaggiare obbligato” che continua reiteratamente a manifestarsi.

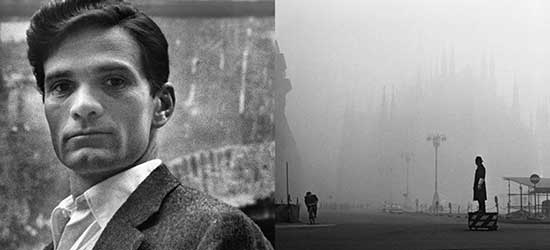

Concludiamo con tre mostre fotografiche. La prima si trova a Milano ed è dedicata all’artista Pasolini e alla città meneghina. Scritta da Pier Paolo Pasolini nel 1959, la sceneggiatura La Nebbiosa sarebbe dovuta diventare un film con la regia di Gian Rocco e Pino Serpi. Il progetto non andò in porto e la sceneggiatura rimase inedita per molti anni fino alla sua pubblicazione, nel 2013, per il Saggiatore, nella collana le Silerchie. La Nebbiosa è la Milano piena di ombre e luci del boom, dei grattacieli e delle nuove periferie, una sorta di contraltare meneghino alla Roma di Accattone. In questa metropoli bella e insieme impressionante – piena di luci ma anche di edifici in rovina, accanto a quelli in costruzione – si svolge la notte brava dei teddy boys pasoliniani, allo stesso tempo prodotto e specchio di una diffusa amoralità. In questa mostra abbiamo voluto immaginare e rappresentare quali sarebbero potuti essere i luoghi e i volti di questo film non girato, attingendo a immagini d’epoca che evocano pezzi di una città che non esiste più. Alle fotografie si accompagnano testi scelti della Nebbiosa: un vero e proprio racconto attraverso immagini e testi, che ci piace immaginare come lo storyboard che aveva in mente Pier Paolo Pasolini.

La seconda proposta ci arriva da Gallipoli (Le), nel profondo cuore della Puglia; una mostra fotografica dedicata ai film girati proprio in questa splendida regione. In questi quattro anni, grazie anche al lavoro di Apulia Film Commission, la Puglia ha ospitato numerose produzioni audiovisive nazionali ed internazionali. Ed è per questo che la Fondazione, ha deciso di riproporre un'edizione aggiornata della mostra con nuove e inedite fotografie di film che si sono avvicendate sul territorio in questi ultimi quattro anni, con un allestimento composto da circa 70 fotografie scattate durante la lavorazione dei film di Alessandro Piva, Edoardo Winspeare, Pupi Avati, Sergio Rubini, Mario Martone, Ferzan Ozpetek, Giovanni Veronesi, Daniele Ciprì, Pippo Mezzapesa, Giacomo Campiotti, Leone Pompucci, Ermanno Olmi, Eugenio Cappuccio. Fotografie scelte con l’idea di mostrare le location, i protagonisti e i backstage. La mostra vuole creare, infatti, un viaggio nel territorio pugliese attraverso le immagini dei film. Un percorso in cui vengono sottolineati tutti gli elementi caratterizzanti della Regione: la natura, il mare, le architetture, i colori, i centri storici e la particolare luce che ha sempre incantato i registi di tutto il mondo.

La nostra selezione di proposte si conclude con un grande della fotografia mondiale McCurry che realizza una interessante mostra dedicata all’Umbria con sede a Perugia. Non esiste un viaggio se questo non può essere raccontato, e non esiste un viaggio senza un fotografo che lo racconti. Questo “fotografo”, per la Regione Umbria, è Steve McCurry che con le sue esperienze di viaggio in Umbria ha nella sintesi delle sue immagini il dono di comunicare emozioni e realtà, valori e aspetti di un tempo passato, di un tempo presente e di un tempo futuro. “Una terra ricca di tempo”: le foto di Steve McCurry hanno reso possibile una lettura attraverso le immagini dell’esperienza millenaria della gente che in Umbria vive, opera o visita questa terra. Le immagini trasmettono un’ “esperienza” che restituisce una chiave di lettura della identità Umbra: la veridicità dei propri valori. Un territorio pieno di emozioni passate, presenti e future, una nuova sede espositiva e un allestimento innovativo hanno definitivamente coinvolto uno dei maestri della fotografia internazionale al progetto Sensational Umbria.

La biblioteca infinita. I luoghi del sapere nel mondo antico

Roma, Colosseo

14 marzo 2014 – 10 ottobre 2014

Orari: tutti i giorni 8.30-17.30

Biglietti: 12€ intero, 7,50€ ridotto

Informazioni: archeoroma.beniculturali.it/mostre/biblioteca-infinita-luoghi-sapere-nel-mondo-antico

Il Crocifisso di Cividale e la scultura lignea nel patriarcato di Aquileia al tempo di Pellegrino II (sec. XII-XIII)

Cividale del Friuli (Ud)- Museo Nazionale di Palazzo de Nordis

12 luglio 2014 – 12 ottobre 2014

Orari: mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica 11.00 - 19.00

Biglietti: 6€ intero, 4€ ridotto

Informazioni: www.passepartout.coop

Paolo Veronese. L’illusione della realtà

Verona – Palazzo della Gran Guardia

5 luglio 2014 – 5 ottobre 2014

Orari: lunedì-giovedì 10.00-21.00, venerdì 10.00-22.00, sabato e domenica 10.00-21.00

Biglietti: 12€ intero, 9€ ridotto

Informazioni: www.mostraveronese.it

Quattro Veronese venuti da lontano. Le allegorie ritrovate

Vicenza – Palladium Meseum

5 luglio 2014 – 5 ottobre 2014

Orari: martedì – domenica 10.00-18.00, chiuso lunedì

Biglietti: 6€ intero, 4€ ridotto

Informazioni: www.palladiomuseum.org

Jacopo Ligozzi pittore universalissimo

Firenze – Galleria Palatina

27 maggio 2014- 28 settembre 2014

Orari: martedì – domenica 8.15-18-50, chiuso lunedì

Biglietti: 13€ intero, 6,50€ ridotto

Informazioni: www.unannoadarte.it

Asti nel Seicento. Artisti e committenti in una città di frontiera

Asti – Palazzo Mazzetti

12 aprile 2014 – 28 settembre 2014-08-15

Orari: martedì-domenica 10.30-19.30, chiuso lunedì

Biglietti: 5€ intero, 3€ ridotto

Informazioni: www.palazzomazzetti.it

Galileo. Il mito tra Otto e Novecento

Pisa – Museo della Grafica (Palazzo Lanfranchi)

15 giugno 2014 – 30 settembre 2014

Orari: martedì: 9.00- 13.30/ 15.00- 17.30; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9.00- 18.30;domenica 10.00 – 18.30 chiuso lunedì

Biglietti: 3€ intero, 2€ ridotto

Informazioni: www.museodellagrafica.unipi.it

Renato Guttuso. Il realismo e l’attualità dell’immagine

Aosta- Museo Archeologico Regionale

27 marzo 2014 – 22 settembre 2014

Orari: tutti i giorni 10.00-18.00, chiuso lunedì

Biglietti: 5€ intero, 3€ ridotto

Informazioni: www.regione.vda.it

Artisti da Pirandello a Iudice

Favignana (Tp) – Ex-Tonnara dei Florio

10 luglio 2014 – 12 ottobre 2014

Orari: tutti i giorni 9.30 - 13.30/16.00 - 23.30

Biglietti: 7€ intero, gratuito bambini, ragazzi e over 65 anni

Informazioni: www.comune.favignana.tp.it

Burri. Unico e multiplo.

Gaeta (Lt) – Pinacoteca Comunale

14 giugno 2014 – 12 ottobre 2014

Orari: venerdì 17.00-21.00; sabato e domenica 11.00-13.00/17.00-21.00

Biglietti: 5€ intero, 3€ ridotto

Informazioni: cell. 339.2776173

Gionata Xerra. Travellers. Esperienze, racconti, immagini, sguardi

Acireale (Ct) – Galleria Credito Siciliano (Piazza Duomo 12)

30 luglio 2014 – 11 ottobre 2014-08-17

Orari: mercoledì- domenica 10.00-12.00/17.00-20.00, chiuso lunedì e martedì

Ingresso gratuito

La Nebbiosa. Lo sguardo di Pasolini su una Milano ormai scomparsa

Milano – Palazzo Moriggia (Via Borgonuovo 23)

8 maggio 2014 – 14 settembre 2014

Orari: martedì – domenica 9.00-13.00/14.00-17.30, chiuso lunedì

Informazioni: www.lanebbiosa.it ; www.civicheraccoltestoriche.mi.it

Ingresso gratuito

Scatti di cinema, la Puglia al cinema

Gallipoli (Le) - Castello Angioino

5 luglio 2014 – 28 settembre 2014

Orari: tutti i giorni 10.00-21.00

Biglietti: 5e intero, 3€ ridotto

Informazioni: info@castellogallipoli.it

Sensational Umbria di Steve McCurry

Perugia – Ex-Fatebenefratelli e Museo Palazzo Penna

29 marzo 2014 – 5 ottobre 2014

Orari: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica: 10,30/19,00; sabato e prefestivi 10,30/23,00, chiuso lunedì

Biglietti: 6,50€ intero, 5€ ridotto

Informazioni: www.sensationalumbria.eu/it /